1-3 主な資格福祉のしごとの中から、「社会福祉士」、「介護福祉士」、「精神保健福祉士」、「介護支援専門員(ケアマネジャー)」の仕事についてわかりやすく解説します。 目次 ・ 社会福祉士のしごと ・ 介護福祉士のしごと ・ 精神保健福祉士のしごと ・ 介護支援専門員(ケアマネジャー)のしごと ※ 他にも様々な資格、職種があります 福祉のしごとガイド 資格・職種編 はこちら

社会福祉士のしごと 関係機関との連携・調整を図りながら、日常生活が困難な人や家族を支援する ▼

社会福祉に関する専門的な知識と技術をもって、身体上、または精神上の障害があったり、もしくは環境上の理由により、日常生活を営むのに支障があったりする人の福祉に関する相談に応じ、助言、指導を行います。 詳しくは「社会福祉士−福祉のしごとガイド」をご覧ください。

関連リンク

日本社会福祉士会からのメッセージ

日本ソーシャルワーク教育学校連盟からのメッセージ 一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟は、全国の社会福祉士と精神保健福祉士を養成する学校が集まってできた団体です。 今、地域や社会の様々なところで「ソーシャルワーク専門職」が求められています。 ソーシャルワーク及び社会福祉に関する研究開発と知識を普及に努め、「ソーシャルワーク専門職」を養成するため、ソーシャルワーク教育の内容充実及び振興を図ることで、誰もが自分らしく暮らせる社会をめざし、福祉の増進に寄与することを目的としています。 介護福祉士のしごと 日常生活が困難な人に入浴や食事などの介護を行う

▼

介護福祉に関する専門的な知識と技術をもって、身体上、または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある人に対し、心身の状況に応じた介護およびその人や介護者に対し、介護に関する指導を行うケアワーカーです。 詳しくは「介護福祉士−福祉のしごとガイド」をご覧ください。

関連リンク

日本介護福祉士会からのメッセージ

日本介護福祉士養成施設協会からのメッセージ

message

介護福祉士等の資格をお持ちの皆さんへ 高齢社会が進むなか、介護の仕事はますます社会的に重要な仕事となっています。 介護職として働く人は増え続けていますが、介護を必要とする高齢者も増えていくことが予想されているため、介護の資格、技術、経験を持つ方々は、とても貴重な存在です。 福祉人材センターに届出いただくことで、介護に関わる最新情報の提供や研修によるスキル維持・向上のサポート、求職の際はご希望に沿った事業所のご紹介など、福祉人材センターが支援をいたします。 精神保健福祉士のしごと 精神障害のある人や家族の相談や援助などの支援を行う

▼

精神障害のある人の保健や福祉に関する専門的な知識と技術をもって、精神科病院、その他の医療施設で精神障害の医療を受けている人や、精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している人に対し、地域相談支援の利用に関する相談やその他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練、その他の援助を行う専門職です。 詳しくは「精神保健福祉士−福祉のしごとガイド」をご覧ください。

関連リンク

日本精神保健福祉士協会からのメッセージ

こころの健康相談統一ダイヤルの夜間対応を実施しています!

日本精神保健福祉士協会では、2021年1月11日より、日本精神科看護協会、日本公認心理師協会の協力の下、こころの健康相談統一ダイヤルの夜間対応として、相談受付を実施しています。 詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。 こころの健康相談統一ダイヤル (おこなおう まもろうよ こころ)

日本ソーシャルワーク教育学校連盟からのメッセージ 一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟は、全国の社会福祉士と精神保健福祉士を養成する学校が集まってできた団体です。 今、地域や社会の様々なところで「ソーシャルワーク専門職」が求められています。 ソーシャルワーク及び社会福祉に関する研究開発と知識を普及に努め、「ソーシャルワーク専門職」を養成するため、ソーシャルワーク教育の内容充実及び振興を図ることで、誰もが自分らしく暮らせる社会をめざし、福祉の増進に寄与することを目的としています。 介護支援専門員(ケアマネジャー)のしごと 介護などが必要な高齢者や家族の相談に応じ、介護保険サービスやインフォーマルサポートをコーディネートする ▼

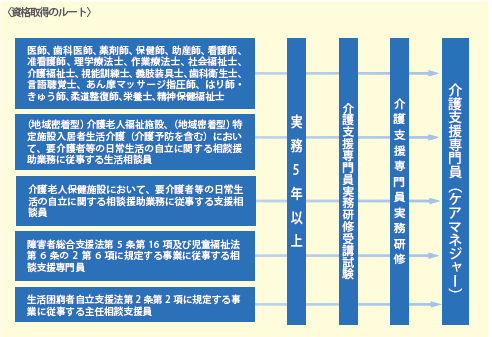

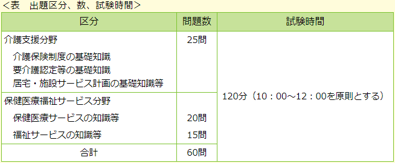

<仕事の内容> 要介護・要支援の状態にある高齢者やその家族の相談に応じ、その心身の状況に応じた適切な介護サービスが利用できるよう、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成し、市町村や居宅サービス事業者、介護保険施設との連絡・調整を行う専門職です。 詳しくは「社会福祉士−福祉のしごとガイド」または、「ケアマネジャーのしごとガイド」をご覧ください。 <資格取得のルート> 保健師、看護師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士(ST)などの基礎的な資格を取得後、高齢者介護などの実務を5年以上経験するなどし、都道府県、または都道府県の指定法人が実施する実務研修受講試験に合格後、介護支援専門員実務研修を修了し、資格を取得することになります。都道府県の介護支援専門員名簿に登録すると介護支援専門員証の公布を受けることができます。 試験の出題方式は五肢複択方式です。出題区分、数、試験時間は(表)のとおりで、解答時間は120分です。 実務研修受講試験の内容および範囲は、介護支援分野、保健医療サービスの知識等、福祉サービスの知識等の3つからなっており、代表的なテキストとして長寿社会開発センター発行の『介護支援専門員基本テキスト』があります。

<就職するためのポイント> 基礎的な資格である保健師や看護師、社会福祉士、介護福祉士などの資格を取得し、かつ実務を5年以上経験することなどが必要となります。第21回(2018年度)の試験は受験者数、合格者数ともに過去最低となり、今後、ますます“狭き門”になることが予想されます。このため、介護保険制度の趣旨や現状、課題、将来性なども十分検討し、その要否を判断することが先決だと思われます。 詳しくは各都道府県のホームページをご確認ください。 ※ 社会福祉振興・試験センターのホームページに、各都道府県へのリンクが掲載されています。 |